その腰痛ひざ痛が危険!謎の転倒骨折急増中

2009年04月29日放送 NHK ためしてガッテン ホームページより

大腿骨骨折は年間およそ15万人。20年前の3倍近くに増えています。ここを骨折すると、およそ半分の方が介助なしには歩けなくなってしまいます。

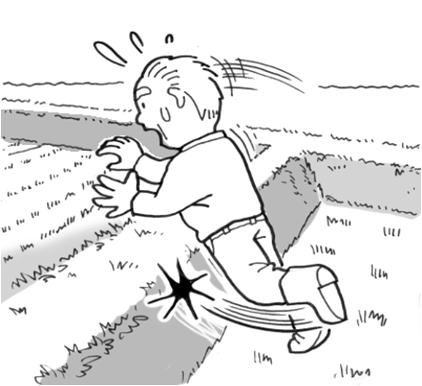

大腿骨を骨折しないためには、まず転ばないこと。しかし、ちゃんとあげたはずの足が、なぜかひっかかり転んでしまったという経験を持つ人は多くいます。なぜでしょう?年齢とともに筋力、体力は衰えてゆきますが、転倒の原因はそれ以外にもあります。

原因①:

とっさの身のこなし

ができなくなる。

予期できない出来事が起きると、中高年の方は反応時間がとても遅くなってしまいます。一方で、予期できる時の反応速度はそれほど落ちていないため「予期できない時には遅い」ことに日ごろ気づいていないのです。

⇒年をとると反応速度が落ちていくことを自覚することが大切です。

転倒の原因には様々ありますが、近年注目されているのが、ひざ痛や腰痛、骨粗しょう症、首の痛み、手足のしびれなど、一見、転倒とは関係なさそうな症状が転倒につながるということです。

原因②:

自分の思うように体が動いていない

私たちは目を閉じていても、手足が今どのくらい曲がっているのか、どのくらいの速さで動いているのかわかります。それはメカノレセプター(手足の目)というものがあって、手足の動きを感知しているからです。

でも、そんなすごいメカノレセプターですが、機能が低下して、ズレが生じてしまうことがあります。原因の一つは、「変形性ひざ関節症」です。ひざ痛の場合は、前述のようにメカノレセプターの機能が低下することなどが転倒につながります。

腰痛、骨粗しょう症になると、姿勢が変化して重心が不安定になり、転びやすくなります。首の痛みや手足のしびれがある人は神経系に障害が生じるなどのことから、やはり転倒しやすくなるのです。

そこで今、国や整形外科学会は、転倒・骨折につながる様々な症状を

「ロコモティブシンドローム」(運動器症候群)

と名付けて、転倒の危険をもつ全身病としてとらえ予防していこうという取り組みを行っています。メタボならぬ、ロコモです。例えば、ひざ痛、腰痛などは、これまでは痛みをとるための治療が中心でしたが、関節の手術などをして痛みがとれても、メカノレセプターの機能は低下したままなので、転倒の危険は残っています。ですから一つ一つの病気の治療と並行して進めるべき転倒予防の方法が様々考案されています。

興味あるかたはリハビリテーション科スタッフにご相談ください。デレビを見逃した方のために番組のビデオあります。

次号では転倒予防体操を紹介します。

平成21年5月